『高学歴ワーキングプア』 ― 2008年02月03日 21時01分17秒

副題:「フリーター生産工場」としての大学院

水月昭道著

以前より、博士課程出身者の就職が思うようにならない現実は知っていましたが、これほどまでとは、、、、、

優秀な若手研究者でも正規な教育研究職になかなか就けない最悪な状況が続いており、特に基礎科学の研究者にその傾向が強いようです

まあ、覚悟してその道に進んだのだから、と言えないこともないけど、少子化で大学生が減った分、大学院生を増やして帳尻を合わせようとした国など?の動きが仮にあったとしたら、彼らは被害者だな?

社会全体として、あまりにもモッタイナイなあ

『理系のための口頭発表術』 ― 2008年02月03日 14時05分55秒

副題:聴衆を魅了する20の原則

ロバート・R・H・アンホルト著 鈴木炎/イイイン・サンディ・リー訳

授業での立ち振る舞いや話し方、黒板書きにも役立ちそうなヒントもあり、早速活用させて貰っています。

口頭発表術のキー・コンセプト、それは、<発表者は聴衆に受け入れられるべし>ということだ。

制限時間を超過しないこと! こいつが決定的に重要である。

おもしろい物語の最大の特徴は、勢い、すなわち〈ノリ〉である。

結論は、常に、簡潔な一言にまとめる。

黒板に図や文章を書くのには、能動的思考と、知的鍛練、そして、理路整然たる頭脳が必要だ。

う~ん、ナルホド。

はっきり発音することと、目を合わせること。この2つが、声を遠くへ届かせるために、最も大切な要素である。

話し言葉でどこかを強調するには、3つの方法がある。 1.声の大きさを変える 2.語句を繰り返す 3.<間>を置く

いやいや、その通り。

真の情熱と興奮は、聴衆の心にも火花を散らし、汲めども尽きぬ興味を引き起こすのである。

そりゃそうだろうなあ。話してる自分が面白くなければ、聞いている方も面白いはずないもの。

ホッとしました ― 2008年01月31日 18時30分06秒

昨日、受けてきました ― 2007年12月17日 10時09分52秒

昨日、受けてきました、eco検定。

一応、公式テキストや模擬問題集など購入して事前に勉強はしました。来春からのこともあり、それなりのプレッシャーがありました。

でも、直近の新しい話題も問題になっており、単にテキストだけではなくて、日頃から興味を持って情報収集する必要性を感じました。

当たり前と言えば、当たり前なんですが。。。

さて、結果はというと、正式には来年2月まで待たねばならないんですが、自己採点したところ、どうにかクリアしたかなという所です。

ホッとしています。

『バカとは何か』 ― 2007年07月15日 13時06分10秒

和田秀樹著

理系の発想(情報を鵜呑みにしない。実際に試してみなきゃ分からない。世の中絶対なんてない。)、問題発見能力(スゴイ仮説、アイデアを立てられるか?)、試行力(やってみなければ答えは出ない。一度ダメでもめげずに何度でもチャレンジできるか?)がこれから求められるって、、、同意見です。

結局、どんな状況に出くわしても、自分で幅広く情報収集・解析した上で、複眼的に思考して、自ら解決策を見出して行動していく底力が必要なんでしょう。

50年ぶりです ― 2007年07月07日 22時20分35秒

実は、ピカピカの一年生はこの学校でした。

用事の帰りに寄ってきました。

50年ぶりの母校(1)です。

『「分かりやすい説明」の技術』 ― 2007年06月29日 22時00分51秒

藤沢晃治著

ルール1~15で説明されていました。

「間」を置きながら、しみ入るように話せ。」 キーポイントを話した直後は小休止を取れ。

「聞き手の注意を操作せよ。」 要点を話す前に「問いかけ」で注視させよ。

「繰り返しの劣化に注意せよ。」 聞き手は「今日、初めて聞く」ことを忘れるな。

それでも、あとがきの

「柔らかい食品」が絶対善でないように、「分かりやすい説明」も絶対善ではないようです。

に少し気が楽になりました。

『天才はなぜ生まれるか』 ― 2007年06月13日 19時19分09秒

正高信男著。

エジソン、アインシュタイン、レオナルド・ダ・ヴィンチ、アンデルセン、ベル、ディズニー、これら6人の天才は学習障害を持って生きたらしい。

・・・学校教育が何らかの貢献をしたケースが、どれ一つとして見当たらない。・・・

・・・教育の荒廃が叫ばれている今日の日本の状況は、むしろ異才の人材を作り出す絶好のチャンスと、とれなくもない。・・・

また、いろいろ悩みそうである。

『なぜ勉強するのか?』 ― 2007年05月15日 21時33分13秒

鈴木公司著。

・・・・・・社会に貢献し、人類が進歩するための貴重な一助となるためにこそ、能力を高めなければならない、とそこまで言ってやると、子どもの目は断然と輝き始めます。・・・

・・・・・・しっかり勉強しておけば、しっかりした判断ができる人間になります。もちろん人間だから失敗することはあるし、いくら学問を積んでも誤った選択を犯すこともあります。それでも理解力・想像力・表現力の訓練を重ねることで、何かのときによりよい決定が下せる可能性が高くなります。・・・

未だ十分納得させられない気もしますが、結局こういうことなのかな。勉強する完璧な根拠なんてきちんとは示せないものかも知れない。

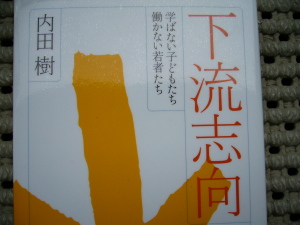

『下流志向』 ― 2007年04月25日 09時56分18秒

副題: 学ばない子どもたち 働かない若者たち

著者: 内田 樹

先日来、いろいろ読んで、いろいろ考えても、正解と思われる答えは未だ見つかりません。

ただ、本書を読んで正解に少し近づけた気がします。

教育を受けるという有り難い権利を捨てて、いろんな可能性を秘めた自分の未来を現時点で閉ざしてしまうのは、“あ~~、もったいないなあ”と思いますし、

彼らの親たちには、「可愛い子には旅をさせて下さい、絶対に」とか、「我が子だけ良ければいいんじゃなくて、他人の子や社会のことも考えてください。そうじゃなければ、貴方の子どもさんは将来理不尽な社会、集団の中で苦労することになりますよ」とか、言いたいです。

最近のコメント